Fundado para albergar a los trabajadores del Embalse Piedra del Águila durante su construcción, el poblado Villa Rincón Chico llegó a conformar una comunidad con más de 5.000 habitantes. Pero desde “el día uno” se supo que estaba condenado a una grandeza efímera: duraría tan solo ocho años. Una vez terminada la obra, debía ser desmantelado por completo y sus tierras devueltas a los propietarios originales. Hoy en día su pasado, convertido en ruinas por el viento patagónico, lo convierte en el destino perfecto para los fanáticos del turismo “fantasma” o alternativo.

“Cuando regresé a la villa fue desgarrador ver que parecía que nunca existió aquel pueblo donde me formé, donde nació mi hijo y donde creé tantos recuerdos. Aún viviendo muy cerca, al principio me costaba regresar y ver ese paisaje tan desolador. Con el tiempo lo resignifiqué y cuando voy es como rememorar una bella y sana época”, narra Amelia Chua, que vivió junto a su familia en Rincón Chico durante 4 años.

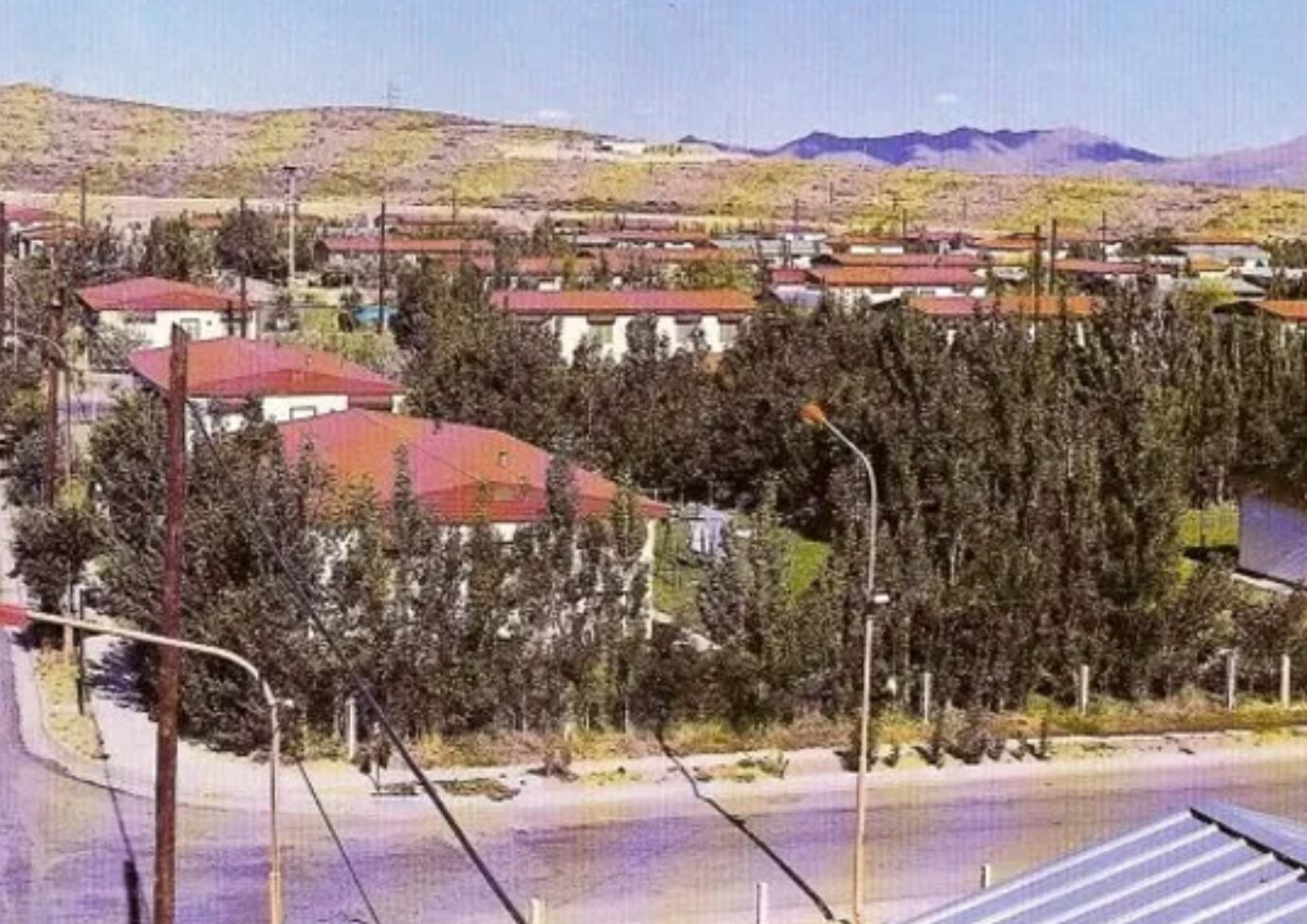

El pueblo se erigió en medio de la nada, entre la inmensidad de la estepa, el majestuoso Río Limay y algunos acantilados. En tan sólo algunos meses, esa llanura se cubrió de casas prefabricadas, calles asfaltadas y un centro comunitario que nucleaba la vida social. Sus habitantes fueron llegando progresivamente con el avance de la obra y lo dotaron de una historia de trabajo, comunidad y esfuerzo colectivo.

Esa misma naturaleza sobre la que se construyó hoy toma nuevamente su lugar, casi como una expresión de circularidad dogmática. Sus calles están ahora mudas, devoradas por los yuyos y un viento implacable que no perdona. En los días más calurosos, la vegetación protagoniza la escena, mientras que durante el invierno una gran manta de nieve recubre los restos de lo que alguna vez fue el hogar de muchos trabajadores. Amelia Chua relata que incluso se dificulta un poco identificar el lugar justo en dónde estaba asentada su propia casa.

Una ciudad modelo

La villa fue diseñada con una capacidad para albergar a más de 9.000 personas, aunque en su apogeo llegó a ser hogar de aproximadamente 5.500 obreros. En aquel entonces, Rincón Chico representaba un verdadero modelo de urbanización planificada en un inhóspito rincón patagónico. Redes de agua corriente y electricidad, sistemas de cloacas y una infraestructura moderna hicieron que el asentamiento temporario se asemejara más a una ciudad que a un campamento.

No era solo un lugar para dormir después de largas jornadas de trabajo sino que contaba con mayores comodidades que muchos pueblos de la zona: una escuela, centro de salud, sucursal bancaria, cine y hasta una iglesia. Marcaba cierta calidad de vida que, incluso hoy, sería la envidia de muchas comunidades permanentes.

Se caracterizaba como un lugar funcional, construido con la misma meticulosidad que la obra que lo justificaba. “Era como si se hubiese inventado una ciudad desde cero, aunque en el momento te olvidabas tanto de eso como de que todo terminaría en tan solo unos años”, afirma otro de sus habitantes e hijo de un trabajador del embalse. En el centro comunitario incluso había una escuela para los hijos de quienes habitaban el pueblo, el Instituto Privado Hidronor.

También contaban con un avanzado centro sanitario, de tecnología innovadora para una urbanización de su tamaño. Quienes residían rara vez tenían una necesidad urgente de acercarse a otra localidad. “Teníamos un hospital totalmente equipado, construido y gestionado por la empresa constructora. Contaba hasta con un quirófano. Muchos niños nacieron ahí, uno de ellos fué mi hijo, que ahora tiene 34 años. Siempre digo que, en cierto punto, esos bebés no tienen un lugar específico de nacimiento”, relata Amelia.

La construcción estuvo a cargo de Hidronor S.A. (Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima), una empresa estatal argentina creada en 1970 con el propósito de realizar y operar obras hidráulicas y eléctricas en la Región del Comahue, en el norte de la Patagonia. También realizó otras centrales hidroeléctricas como las de El Chocón, Alicurá y Pichi Picún Leufú. Estas instalaciones llegaron a generar más del 40% de la electricidad del país en su momento. Hidronor también fue responsable de la construcción y operación de líneas de transmisión que conectaban estas centrales con centros de consumo en Buenos Aires.

Gran parte de los obreros eran extranjeros, mayoritariamente provenientes de países limítrofes. En los veranos se volvían a sus hogares, dejando a pocas familias que fortalecían sus vínculos gracias a esa intimidad. Quienes habitaron la aldea explican que el relacionamiento entre todos los residentes era muy bueno, conformando una especie de experimento cosmopolita.

Sin embargo, desde el principio, todos sabían que Villa Rincón Chico tenía fecha de caducidad. Una vez completada la construcción del embalse, en 1992, la razón de ser del pueblo se desvaneció, las viviendas comenzaron a vaciarse y las calles quedaron en silencio. Casi todas las estructuras fueron desmanteladas y sus escombros retirados.

“Las tierras donde se edificó el pueblo eran privadas y los dueños, en negociación con la empresa constructora, acordaron dejar el territorio lo más similar a como lo encontraron originalmente. Retiraron un pueblo entero en tiempo récord y del resto se encargó la naturaleza”, explican desde el Museo Arqueológico de Piedra del Águila.

Una vez que todo terminó muchos de los habitantes se trasladaron a Piedra del Águila, el pueblo más cercano, donde muchas veces iban en búsqueda de aventuras. Muchas de las casas prefabricadas fueron instaladas en Piedra del Águila y otras cargadas en camiones y vendidas. “Es mi lugar en el mundo, por lo que lo elegí para vivir y formar familia. Estaba a 20 minutos de la Villa y salían colectivos todos los días y nos íbamos a hacer compras o como nuestra salida a divertirnos, porque en la villa no había boliches bailables”, cuenta Amelia.

El capítulo más triste de su historia fue definitivamente cuando algunos obreros del embalse fallecieron tras desplomarse un planchón. Este trágico incidente desencadenó una huelga total y multitudinarias asambleas por parte de los trabajadores, quienes exigían mejoras en las condiciones de seguridad laboral. El reclamo contó con el apoyo de figuras reconocidas en aquel entonces y algunos líderes religiosos.

La presión ejercida llevó al entonces gobernador Pedro Salvatori a intervenir, reconociendo la validez de los reclamos y aceptando la incorporación de 90 delegados dedicados permanentemente a supervisar las condiciones en la obra. Este movimiento logró mejorar las condiciones laborales y estableció nuevas medidas de seguridad.

Su rol como destino turístico alternativo

En un mundo dominado por destinos turísticos tradicionales, emerge con fuerza una tendencia que desafía las convenciones: el turismo alternativo o fantasma. Este concepto abarca desde recorridos por lugares abandonados hasta visitas guiadas que narran historias de misterio, tragedia o fenómenos paranormales, ofreciendo una experiencia completamente diferente a las playas idílicas o monumentos abarrotados.

Este tipo de turismo invita a los viajeros a explorar sitios cargados de historia, pero también de leyendas. Cementerios antiguos, edificios deshabitados y pueblos espectrales algunas veces revelan los aspectos más oscuros de la humanidad: epidemias, conflictos bélicos, catástrofes naturales y hasta lo inexplicable.

Las ruinas de Rincón Chico definitivamente han captado la atención de curiosos, nostálgicos y amantes de la historia. El lugar tiene un atractivo particular que invita a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y la capacidad humana para transformar el paisaje en pos de un objetivo productivo.

Algo quedó: el embalse hoy en día

En el cercano Mirador central Piedra del Águila, el contraste entre pasado y presente es evidente: mientras que el pueblo es solo este eco que agoniza, el embalse funciona a toda hora generando energía para el país e impresionando a quien la visita con sus dimensiones colosales. Desde el punto de vista técnico es una represa de tipo hidroeléctrico, que utiliza la fuerza del agua para generar electricidad. Desde el plano emocional es aquello que mantiene vivo el esfuerzo de miles de trabajadores.

“Me siento orgullosa de saber que cada granito de arena estuvo en manos de nuestros obreros, siendo uno de ellos mi papá. Después de un largo tiempo, realicé un evento laboral en la represa y los sentimientos encontrados cuando hice el recorrido dentro de túneles, puente y turbinas fue emocionante. Recordé lo que mi papá nos contaba de su trabajo todos los días y supe que quien vuelva sin dudas sentirá lo mismo que yo: un corazón arrugado de tantos recuerdos”, explica Amelia emocionada.

Pero no son sólo sentimientos, la producción generada representa un aporte significativo al sistema energético argentino, ya que abastece a miles de hogares, industrias y comercios. Su operación contribuye a diversificar la matriz energética del país, promoviendo el uso de fuentes renovables y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. También cumple funciones importantes como la regulación de crecidas, el abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agrícolas, y preservación de ecosistemas en la región.